ЧТО ТАКОЕ НЕФТЬ?

![]()

Нефть - полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую жидкость. Это горючее вещество, часто черного цвета, хотя цвета нефти в разных районах различаются. Она может быть и коричневой, и вишневой, зеленой, желтой, и даже прозрачной. С химической точки зрения нефть - это сложная смесь углеводородов с примесью различных соединений, например, серы, азота и других. Ее запах также может быть различным, так как зависит от присутствия в ее составе ароматических углеводородов, сернистых соединений.

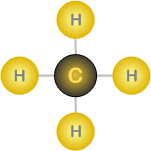

Углеводороды, из которых состоит нефть, - это химические соединения состоящие из атомов углерода (C) и водорода (H). В общем виде формула углеводорода - CxHy. Простейший углеводород, метан, имеет один атом углерода и четыре атома водорода, его формула - CH4 (схематично он изображен справа). Метан - легкий углеводород, всегда присутствует в нефти.

В зависимости от количественного соотношения различных углеводородов, составляющих нефть, ее свойства также различаются. Нефть бывает прозрачной и текучей как вода. А бывает черной и настолько вязкой и малоподвижной, что не вытекает из сосуда, даже если его перевернуть.

С химической точки зрения обычная (традиционная) нефть состоит из следующих элементов:

· Углерод – 84%

· Водород – 14%

· Сера – 1-3% (в виде сульфидов, дисульфидов, сероводорода и серы как таковой)

· Азот – менее 1%

· Кислород – менее 1%

· Металлы – менее 1% (железо, никель, ванадий, медь, хром, кобальт, молибден и др.)

· Соли – менее 1% (хлорид кальция, хлорид магния, хлорид натрия и др.)

Нефть (и сопутствующий ей углеводородный газ) залегает на глубинах от нескольких десятков метров до 5-6 километров. При этом на глубинах 6 км и ниже встречается только газ, а на глубинах 1 км и выше - только нефть. Большинство продуктивных пластов находятся на глубине между 1 и 6 км, где нефть и газ встречаются в различных сочетаниях.

Залегает нефть в горных породах называемых коллекторами. Пласт-коллектор - это горная порода способная вмещать в себе флюиды, т.е. подвижные вещества (это могут быть нефть, газ, вода). Упрощенно коллектор можно представить как очень твердую и плотную губку, в порах которой и содержится нефть.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ

Образование нефти – процесс весьма и весьма длительный. Он проходит в несколько стадий и занимает по некоторым оценкам 50-350 млн. лет.

Наиболее доказанной и общепризнанной на сегодняшний день является теория органического происхождения нефти или, как ее еще называют, биогенная теория. Согласно этой теории нефть образовалась из останков микроорганизмов, живших миллионы лет назад в обширных водных бассейнах (преимущественно на мелководье). Отмирая, эти микроорганизмы образовывали на дне слои с высоким содержанием органического вещества. Слои, постепенно погружаясь все глубже и глубже (напомню, процесс занимает миллионы лет), испытывали воздействие усиливающегося давления верхних слоев и повышения температуры. В результате биохимических процессов, происходящих без доступа кислорода, органическое вещество преобразовывалось в углеводороды.

Часть образовавшихся углеводородов находилась в газообразном состоянии (самые легкие), часть в жидком (более тяжелые) и какая-то часть в твердом. Соответственно подвижная смесь углеводородов в газообразном и жидком состоянии под воздействием давления постепенно двигалась сквозь проницаемые горные породы в сторону меньшего давления (как правило, вверх). Движение продолжалось до тех пор, пока на их пути не встретилась толща непроницаемых пластов и дальнейшее движение оказалось невозможным. Это так называемая ловушка, образуемая пластом-коллектором и покрывающим ее непроницаемым пластом-покрышкой (рисунок справа). В этой ловушке смесь углеводородов постепенно скапливалась, образовывая то, что мы называем месторождением нефти. Как видите, месторождение на самом деле не является местом рождения. Это скорее местоскопление. Но, как бы там ни было, практика названий уже сложилась.

Поскольку плотность нефти, как правило, значительно меньше плотности воды, которая в ней всегда присутствует (свидетельство ее морского происхождения), нефть неизменно перемещается вверх и скапливается выше воды. Если присутствует газ, он будет на самом верху, выше нефти.

В некоторых районах нефть и углеводородный газ, не встретив на своем пути ловушку, выходили на поверхность земли. Здесь они подвергались воздействию различных поверхностных факторов, в результате чего рассеивались и разрушались.

ИСТОРИЯ НЕФТИ

Нефть известна человеку с древнейших времен. Люди уже давно обратили внимание на черную жидкость, сочившуюся из-под земли. Есть данные, что уже 6500 лет назад люди, жившие на территории современного Ирака, добавляли нефть в строительный и цементирующий материал при строительстве домов, чтобы защитить свои жилища от проникновения влаги. Древние египтяне собирали нефть с поверхности воды и использовали ее в строительстве и для освещения. Нефть также использовалась для герметизации лодок и как составная часть мумифицирующего вещества.

Во времена древнего Вавилона на Ближнем Востоке велась довольно интенсивная торговля этим «черным золотом». Некоторые города уже тогда буквально вырастали на торговле нефтью. Одно из семи чудес света, знаменитые Висячие сады Серамиды (по другой версии - Висячие сады Вавилона), также не обошлись без использования нефти в качестве герметизирующего материала.

Не везде нефть собирали только с поверхности. В Китае более 2000 лет назад при помощи стволов бамбука с металлическим наконечником бурили небольшие скважины. Изначально скважины предназначались для добычи соленой воды, из которой извлекалась соль. Но при бурении на бОльшую глубину из скважин добывали нефть и газ. Неизвестно нашла ли нефть применение в древнем Китае, известно только, что газ поджигали для выпаривания воды и извлечения соли.

Примерно 750 лет назад известный путешественник Марко Поло в описании своих путешествий на Восток упоминает использование нефти жителями Апшеронского полуострова в качестве лекарства от кожных болезней и топлива для освещения.

Первые упоминания о нефти на территории России относятся к XV веку. Нефть собирали с поверхности воды на реке Ухта. Также как и другие народы, здесь ее использовали в качестве лекарственного средства и для хозяйственных нужд.

Хотя, как мы видим, нефть была известна с древнейших времен, она находила довольно ограниченное применение. Современная история нефти начинается с 1853 года, когда польский химик Игнатий Лукасевич изобрел безопасную и удобную в обращении керосиновую лампу. Он же по данным некоторых источников открыл способ извлекать из нефти керосин в промышленных масштабах и основал в 1856 году нефтеперегонный завод в окрестностях польского города Ulaszowice.

Еще в 1846 году канадский химик Абрахам Геснер придумал, как получать керосин из угля. Но нефть позволяла получать более дешевый керосин и в гораздо большем количестве. Растущий спрос на керосин, использовавшийся для освещения, породил спрос на исходный материал. Так было положено начало нефтедобывающей промышленности.

По данным некоторых источников первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в районе города Баку на берегу Каспийского моря. Вскоре после этого в Баку, входящем в то время в состав Российской империи, было пробурено столько нефтяных скважин, что его стали называть Черный город.

Тем не менее, рождением российской нефтяной промышленности принято считать 1864 год. Осенью 1864 года в Кубанской области был осуществлен переход от ручного способа бурения нефтяных скважин к механическому ударно-штанговому с использованием паровой машины в качестве привода бурового станка. Переход к этому способу бурения нефтяных скважин подтвердил свою высокую эффективность 3 февраля 1866 года, когда было закончено бурение скважины 1 на Кудакинском промысле и из нее забил фонтан нефти. Это был первый в России и на Кавказе фонтан нефти.

Датой начала промышленной мировой нефтедобычи, по данным большинства источников, принято считать 27 августа 1859 года. Это день, когда из пробуренной «полковником» Эдвином Дрейком первой в США нефтяной скважины был получен приток нефти с зафиксированным дебитом. Эта скважина глубиной 21,2 метра была пробурена Дрейком в городе Тайтусвиль, штат Пенсильвания, где бурение водяных скважин часто сопровождалось проявлениями нефти.

Новость об открытии нового источника нефти с помощью бурения скважины разнеслась по округе Тайтусвиля со скоростью лесного пожара. К тому времени переработка, опыт обращения с керосином и подходящий тип лампы для освещения уже были отработаны. Бурение нефтяной скважины позволило получить достаточно дешевый доступ к необходимому сырью, дополнив, таким образом, последний элемент в зарождение нефтяной отрасли.

ЧТО ТАКОЕ ТОРФ?

Торф представляет собой полезное ископаемое, которое образовывается в болотах путем неполного разложения скопившихся остатков мхов. Отложение на поверхности неполно разложившегося органического вещества является особенностью болот. Данное вещество в дальнейшем и превращается в торф. Стоит отметить, что в болотах толщина слоя торфа составляет не менее 30 сантиметров.

Торф, как полезное ископаемое

Торф является горючим ископаемым. Ведь он содержит до 50-60 процентов углерода. Его максимальная теплота сгорания достигает 24 МДж/кг. По составу торф содержит вышеупомянутые не полностью разложившиеся остатки растений, гумус, представляющий собой продукты их распада, а также минеральные частицы. В нормальном состоянии торф содержит от 86 до 95% воды. Он отличается зольностью, которая определяется процентной долей минеральной части ископаемого. Благодаря наличию гумуса, торф имеет темную окраску.

Характеристики и классификация торфа

Стоит отметить, что в зависимости от условий образования, основных свойств, а также основного состава, торф делится на три основных типа:

· Верховой торф содержит не менее чем 95 % остатков олиготрофных растений. Последние включают в себя древесину, кору вересковых кустарничков и сосны, листья и остатки стеблей мхов, волокна, а также корни пушицы. Верховой торф характеризуется степенью разложения от 5 до 70%. Данные торфы характеризуются малозольностью, а также кислой средой.

· Переходный торф содержит от 10 до 90% остатков олиготрофных растений. Остальную часть представляют остатки растений евтрофного типа, а также мхов. Степень разложения подобного торфа может быть от 10 до 55%. Данный тип торфов чаще всего составляет своеобразную прослойку между верховым и низинным.

· Низинный торф содержит не меньше 95% евтрофных растений. В их состав включены кора и элементы древесины ивы, березы, ели, корни осоки, хвоща, тростника, стебли и листья мхов. Его степень разложения от 10 до 60%.

Районы месторождения и разработки торфа

В общей сложности торф покрывает до 3% площади Земли. Более богато на торф Северное полушарие. Самые торфосодержащие регионы – Западная Сибирь, а также район вплоть до Атлантического океана. Также большие залежи имеются в северо-восточной части Северной Америки. В Южном же полушарии скопление торфов имеется лишь на островах Юго-Восточной Азии.

Методы добычи торфа

Разработка торфа проводится открытым способом. Стоит выделить два основных метода добычи торфа:

· Фрезерный осуществляется путем вырезания верхнего слоя торфа специальным навесным оборудованием для тракторов.

· Кусковой или экскаваторный осуществляется путем набора вещества в ковш экскаватора. Вообще же серьезных отличий эти два метода не имеют.

Добытый торф должен около полугода пролежать в полевых штабелях.

Где и в каких отраслях используется

Верховой торф чаще всего используется в садоводстве, а также цветоводстве, так как серьезно улучшает плодородие почвы. Торф может применяться как топливо для комунально-бытовых целей, а также для электростанций. Кроме того, из торфа добывают газ. Многие государства используют торф для приготовления парникового грунта, а также удобрений. Из торфа изготавливают кокс для металлургической промышленности, а также активированный уголь. Кроме прочего, торф применяется в химической промышленности (производство щавелевой кислоты, этилового спирта, фурфурола и пр.). Также из него производят торфяной воск, физиологически активные вещества, кормовые дрожжи.

ЧТО ТАКОЕ ОЛОВО?

Олово — легкий цветной металл,

простое неорганическое вещество. В таблице  Менделеева

обозначается Sn, stannum (станнум). В переводе с латинского это значит

«прочный, стойкий». Первоначально этим словом называли сплав свинца и серебра,

и только значительно позже так стали именовать чистое олово. Слово «олово»

имеет славянские корни и обозначает «белый».

Менделеева

обозначается Sn, stannum (станнум). В переводе с латинского это значит

«прочный, стойкий». Первоначально этим словом называли сплав свинца и серебра,

и только значительно позже так стали именовать чистое олово. Слово «олово»

имеет славянские корни и обозначает «белый».

Металл относится к рассеянным элементам, и не самым распространенным на земле. В природе он встречается в виде различных минералов. Самые важные для промышленной добычи: касситерит — оловянный камень, и станнин — оловянный колчедан. Добывают олово из руд, как правило, содержащих не более 0,1 процента этого вещества.

Свойства олова

Легкий мягкий пластичный металл серебристо-белого цвета. Имеет три структурные модификации, переходит из состояния α-олово (серое олово) в β-олово (белое олово) при температуре +13,2 °С, а в состояние γ-олово при t +161 °С. Модификации весьма сильно отличаются своими свойствами. α-олово — серый порошок, который относят к полупроводникам, β-олово («обычное олово» при комнатной температуре) — серебристый ковкий металл, γ-олово — белый хрупкий металл.

В химических реакциях олово проявляет полиморфизм, то есть кислотные и оснóвные свойства. Реактив достаточно инертный на воздухе и в воде, так как быстро покрывается прочной оксидной пленкой, защищающей его от коррозии.

Олово легко вступает в реакции с неметаллами, с трудом — с концентрированной серной и соляной кислотой; с этими кислотами в разбавленном состоянии не взаимодействует. С концентрированной и разбавленной азотной кислотой реагирует, но по-разному. В одном случае получается оловянная кислота, в другом — нитрат олова. Со щелочами вступает в реакции только при нагревании. С кислородом образует два оксида, со степенью окисления 2 и 4. Является основой целого класса оловоорганических соединений.

Воздействие на человеческий организм

Олово

считается безопасным для человека, оно есть в нашем организме и каждый день мы

получаем его в минимальных количествах с пищей. Его роль в функционировании

организма пока не изучена.

Олово

считается безопасным для человека, оно есть в нашем организме и каждый день мы

получаем его в минимальных количествах с пищей. Его роль в функционировании

организма пока не изучена.

Пары олова и его аэрозольные частицы опасны, так как при длительном и регулярном вдыхании оно может вызвать заболевания легких; ядовиты также органические соединения олова, поэтому работать с ним и его соединениями надо в средствах защиты.

Такое соединение олова как оловянистый водород, SnH4, может служить причиной тяжелых отравлений при употреблении в пищу очень старых консервов, в которых органические кислоты вступили в реакцию со слоем олова на стенках банки (жесть, из которой делают консервные банки — это тонкий лист железа, покрытый с двух сторон оловом). Отравление оловянистым водородом может быть даже смертельным. К его симптомам относятся судороги и чувство потери равновесия.

Это интересно

При понижении температуры воздуха ниже 0 °С белое олово переходит в модификацию серого олова. При этом объем вещества увеличивается почти на четверть, оловянное изделие трескается и превращается в серый порошок. Это явление стали называть «оловянной чумой».

Некоторые историки считают, что «оловянная чума» послужила одной из причин поражения армии Наполеона в России, так как превратила пуговицы на одежде французских солдат и пряжки для ремней в порошок, и тем самым оказала на армию деморализующее влияние.

А вот настоящий исторический факт: экспедиция английского полярного исследователя Роберта Скотта к Южному полюсу закончилась трагически в том числе потому, что все их топливо вылилось из запаянных оловом баков, они лишились своих мотосаней, а дойти пешком сил не хватило.

Применение

— Большая

часть выплавляемого олова используется в металлургии для производства

различных сплавов. Эти сплавы идут на изготовление подшипников, фольги для

упаковки, белой пищевой жести, бронзы, припоев, проводов, литер типографских

шрифтов.

— Олово в виде фольги (станиоль) востребовано в производстве конденсаторов,

посуды, изделий искусства, органных труб.

— Используется для легирования конструкционных титановых сплавов; для нанесения

антикоррозионных покрытий на изделия из железа и иных металлов (лужение).

— Сплав с цирконием обладает высокой тугоплавкостью и стойкостью к коррозии.

— Оксид олова (II) — используется в качестве абразива при обработке оптических

стекол.

— Входит в состав материалов, применяющихся для изготовления аккумуляторов.

— При производстве красок «под золото», красителей для шерсти.

— Искусственные радиоизотопы олова применяются как источник γ-излучения в

спектроскопических методах исследования в биологии, химии, материаловедении.

— Двухлористое олово (оловянную

соль) используют в аналитической химии, в текстильной индустрии для крашения, в

химпроме для органического синтеза и производства полимеров, в нефтепереработке

— для обесцвечивания масел, в стекольной отрасли — для обработки стекол.

— Олово борфтористое применяется

для изготовления жести, бронзы, других нужных промышленности сплавов; для

лужения; ламинирования.

ЧТО ТАКОЕ ЗОЛОТО?

Чистое золото представляет собой тяжелый металл, который в виде слитков обладает свойствами высокой пластичности и тягучести. Физические свойства золота позволяют создать проволоку протяженностью 2 км всего из одного грамма вещества. Применение золота весьма обширно за счет того, что этот металл хорошо проводит тепло, электричество, но при этом не окисляется и практически не вступает в реакции с другими веществами.

Молекулы золота распространяются в воздухе и воде, накапливаются в почве и в некоторых растениях в следовых количествах (в частности, в кукурузе). Этот металл редко образует минералы с другими химическими элементами, главным образом находясь в почве в виде самородков или золотого песка. Россыпи золота, имеющие промышленное значение, на данный момент обнаружены в 41 стране, а самые крупные месторождения золота расположены в ЮАР, Канаде и на территории стран СНГ.

Золотодобыча производится главным образом из россыпей методом амальгамации.

Для того, чтобы получить чистое золото из породы, необходимо сначала подвергнуть ее дроблению и обогащению, а затем обработать солевым раствором (обычно используются цианид натрия или цианид калия). После этого золото осаждают раствором цинка и впоследствии получают чистое золото методом электролиза.

Ранее золото имело огромное экономическое значение ввиду его платежеспособности и концепции золотого стандарта – т.е. мера ценности любого товара зависела от золота. Отказ от золотого стандарта стал важнейшим шагом для мировой экономики ввиду того, что, как уже упоминалось, золото – очень мягкий металл, который подвержен деформации и стиранию в ходе эксплуатации. На сегодняшний день золото является предметом инвестиций ввиду небольших запасов этого металла и широкого технического применения.

В промышленности золото используется чаще всего в качестве проводников и электрических контактов. Помимо этого, известно применение золота в ядерной промышленности, в строительстве (в качестве покрытия оконных стекол), в металлургии, косметологии и даже в пищевой промышленности. Кроме того, радиоактивные изотопы золота используются для лечения онкологических заболеваний. Но самое популярное использование золота, конечно, приходится на ювелирную промышленность.

Понятие о пробах золота

Проба золота – это показатель, который отражает количество чистого золота в образце. На данный момент используются метрическая и каратная системы обозначения проб. Метрическая система берет за основу расчет количества золота на 1000 единиц вещества, а каратная – на 24 единицы. Существовала также золотниковая система проб, которая в данный момент устарела. Она использовала систему измерения чистого вещества из расчета на 96 единиц.

Кажется, будто чистое золото непременно самое ценное и именно за него нужно бороться, выбирая ювелирное украшение.Однако, плотность золота 24 карата слишком мала, чтобы служить декоративным целям. В чистом виде этот металл слишком мягок, и его невозможно было бы носить – он моментально деформировался бы. Такие образцы используют в технических целях – для получения электродов, сырья для фармацевтической или иной промышленности, в качестве эталонных слитков и т.д.

Отличным показателем высокой пластичности золота является знаковый жест «пробы на зуб». В древности, когда золотые монеты отливали от самородков золота относительно высокой пробы, прикусывание монет позволяло отличить чистый металл от сплава с медью – на настоящей монете оставался след от зубов, тогда как сплавленные с медью монеты было практически невозможно повредить таким образом.

В ювелирных украшениях чаще всего используют золото 56 пробы по устаревшей системе, или в 14 карат по современной. Для этого делают сплавы с различными цветными металлами, в зависимости от выбора которых конечный сплав имеет различные твердость, плавкость, цвет, блеск и другие характеристики.

К примеру, белое золото получают путем добавления примесей никеля, цинка, палладия, серебра или меди в различных соотношениях. Розовый цвет золоту придает смесь из серебра, палладия и меди. Примеси меди и серебра создают эффектный красный оттенок. Кроме того, осветление и холодный цвет металлу придает родиевое покрытие, используемое также в целях повышения прочности изделия.